参加LAMOST工程的“孤独”与“热闹”

——我本人参加LAMOST郭守敬望远镜研制的二三事(暨LAMOST工作一天24小时的记录)

又是一年丰收的季节,朋友曾问我“董老师你有种过地吗?”我咧嘴一笑:“……我小时候是种田小能手啊。翻土,插秧,担谷打稻子,无一不精……明天高考,今晚都还在打谷机上打谷……”

上面这段描述可谓精彩,可惜这不是我的真实经历,而是一位老大哥的经历,他已经是一位资深专家了他感叹“只有从事过比较长期的农业劳动的文化人,才能掌握智慧。”

对他的观点,我深以为然。

我并没有干过太多的农活,但我从小随爷爷奶奶在农村长大,耳濡目染的农活儿却很多,接触过打场、晒谷、割麦、点玉米种子,但那时候太年幼,大人都把小孩儿当宝贝,放在一旁,舍不得让我实践。

留给我的深深印象,就是农活太苦了:毒辣的太阳晒得人眼睛都睁不开,汗流浃背。我算幸福的,只是坐在谷场边上的树荫下,戴个大草帽,守着给劳作中的大人们准备大塑料白桶(裝食用油那种,里面装的凉开水)。

看着大人们在地里忙割麦,堆秸秆,最初我真是在心里默念:什么时候才能做完农活带我回家呀?

但我从小就要强,且富有同情心,自己从不服输,也看不得别人受苦。每当看到爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、姑姑和姑父,他们在田地里忍受着太阳的毒打,默默躬耕,辛苦劳作,“汗滴禾下土”的样子,真让我心疼。

此时此刻,我总是会忍不住冲到田里,像他们那样,挥舞起镰刀,咬着牙,用力切割着坚韧的麦梗,因为我太想替他们分担一些了,就学着他们的样子去割麦,不一会我的小手上就布满了被麦梗勒出来的红印。

或者去帮忙打谷晒场,就是竖起比我还高的木锨,摊开打下来的粮食。每当我看到大人在开拖拉机的时候,我自己也非得自告奋勇冲上去学着驾驶一阵儿。

爷爷看到我这番不服输、肯吃苦的表现啧啧称奇,认真的叮嘱我的父亲,“立华啊,这孩子你要好好培养他,能担当事。”

记忆中的农活真苦!勤劳的大人总是心疼自己的孩子,想让孩子过的轻松一些,并不会真的给我太多农活干,农活对于我,更多的是一种浅尝辄止的有益体验。

农村的日子虽然很艰苦,却也是惬意的:白云苍狗,炊烟斜阳,一条宽阔的长河贯通我们的村子,潺潺的流淌,一路高歌欢唱。没有农活的时候,我就和小伙伴们撒欢似的冲进河水里,游泳嬉戏,甚至大胆的潜到河底,捞起大大的河蚌堆成一簇。我们小孩努力的掰开它们,想看看有没有珍珠藏在肚子里面。晚上是清风明月,听蝈蝈的鸣唱,可谓“上九天揽月,下小河挖蚌”。

多年以后,我还真的有了上天揽月的机会……

后来回到城里生活,家人更是少让我做家务,只是让我好好读书,于是我此时缺失了劳动这一课的教育,而劳动这一课,总是少不了和免不掉的,多年以后,我到了很晚的时候才把这一课补回来……

研究生毕业之后,我被分配到中国科学院大科学工程LAMOST望远镜项目组。总之,LAMOST郭守敬望远镜项目是一项系统工程,它遵循科学的方法,科学的流程,是集体协作的结晶,是大科研协作的产物,堪称我们国家(单位)的“阿波罗登月行动”!

我能有幸参加这项划时代的工程,也是我这一生的幸运和荣耀!

大科学工程的名头听起来高大上,但具体的工作却异常艰苦:我要独自一人晚上在10:00到第二天凌晨4:00这段夜深人静的时间,在振动干扰小的情况下,独自工作在一个山坡上搭建的、长长的实验通道里边,用激光干涉仪,去检测每一个反射镜的面形精度。

我私下里戏称这长长的实验通道为“拉莫激光长城”,而“拉莫”/“拉磨”一词,更是我们大家对这项大工程亲切的称呼。

夜幕降临,就像现在这么酷热的酷暑,深夜来临时,我才进入这长长的检测通道中,开始我孤独的检测过程。在这泡沫彩钢板搭建的、闷热狭窄的检测房里,我看着国产干涉仪屏幕上跳动的示数,滑动的条纹,和生成的三维全息面形,我对于科研微观检测有了初步的认识。

豆大的汗滴滴下来,我赶忙用纸巾接住,为了不污染镜面和仪器,我戴上口罩,在闷热达40度的管道中继续工作。

夜夜青灯古佛相伴,连个说话的伙伴都没有,有时候甚至有时空停滞、恍然如梦的错觉。

看着那如精灵般跳动的数据和符号,我时常恍惚间会怀疑自己努力的意义在哪?

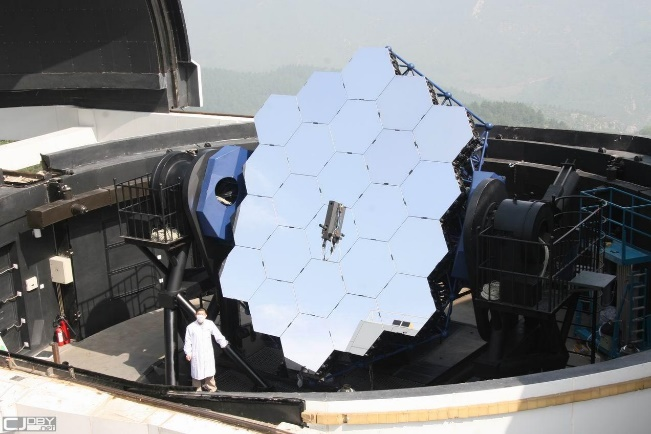

直到几年后,我有机会亲临国家天文台现场,站在拉莫斯特(LAMOST)那庞大的MB主镜面前时,我才意识到自己工作的意义所在!这个庞然大物,这具凝聚着千万人劳动的科学重器正是由每一个单元、每一个环节的耐心检测,每一个参与者的辛勤劳动,它才能得以顺利建成。

它的主镜,犹如一个巨人的双目,张开之日,瞬间就能把满天的星光光谱收纳在自己的眼眸,而在它眼眸中最深处的视网膜里,那里则能产出海量的科学数据——珍贵的天文恒星光谱。

图1.我站在建成的LAMOST望远镜的主镜MA旁边

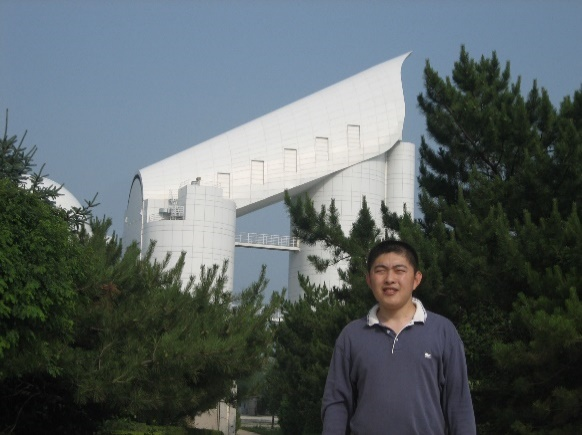

图2.我与中国望远镜的双子星座之一LAMOST望远镜的合影

图3.应中国科学院科学大院网站的请求,撰写名为《银河系,是S型的》的科普文章

图4. 接受贵州铜仁市委陈昌旭书记的接见,向市委介绍LAMOST望远镜

它的作用,正如我们银河系普查工作中的定海神针,如果没有它无比高效的光谱获取能力,我们就无法识得银河的庐山真面目。

在LAMOST的第一期巡天的工作中(数字银河系计划),银河系的“S状翘曲”,就是被它无比精准的勾勒出来并展现给人类的。

这就是它强大的巡天威力的体现(去年我还专门为此写过一篇科普文章《银河系原来是S形的》发表在中国科学院的官方科普网站科学大院网站上,这篇文章又名《虽然身在银河中,但识银河真面目》,获得了广泛的好评和传播)。

我参加研制拉莫斯特(LAMOST),有孤独落寞,也有热闹。有单打独斗,也有群策群力的大协作和“大会战”。

到了白天,先是清晨和上午蒙头睡几个小时,攒足了精神,中午又要令自己处于精神抖擞的状态,因为中午我要到“地下一层实验室”,紧锣密鼓的应邀参加“MA”的检测,去和另外四、五个人组成一个实验小组,在这里,我们要对另一种智能主动薄镜面(MA)进行联合测试。

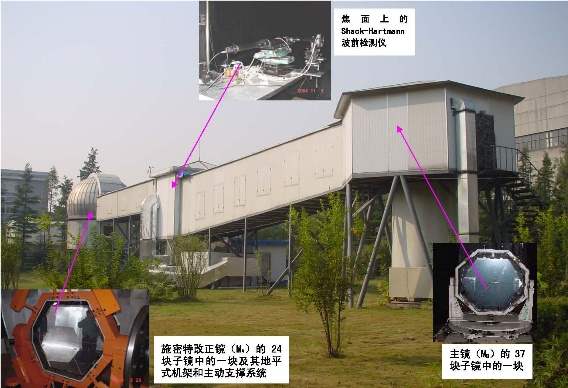

MA是拉莫斯特望远镜(LAMOST)的副镜的简称,也是我们中国科学家独树一帜设计出来的新型智能装备,它可以同时实现“薄镜面主动光学”和“拼镜面主动光学”,可以根据望远镜的要求把自己的面形的任意局部调整为所需的非球面,这是很了不起的伟大概念和创新,这种新型镜面是由王绶琯院士、苏定强院士和崔向群院士首先提出来的!

我们试验的目的就是保证每一个单元,每一个基本“组元”,都符合设计预期。

这是建设在地下一层的一座实验室,因为有各种减震平台的加持,于是这里的条件相对优渥,不像我刚才工作的地方那么艰苦,不会受到振动那么大的影响,也有凉风习习的中央空调,相比于孤独的通道,我更喜欢来这里。这里也有人交流说话,比较热闹。

对MA单镜面的联合测试,依赖于位于地下的镜面实验室的一套先进的“瑞奇-康芒检测(Ritchey-Common)”检测平台,康芒检测是我单位老科学家付杰老师设计的,这套康芒检测系统,也是镜面室所有光学专家们集体智慧的结晶,它通过巧妙的“折叠”光路,在有限的空间内搭建出了一个长焦距的检测系统。

要说明它的妙处,就要再回到我待的那座炎热的“激光检测长城”,和那长达40余米,建设在斜坡上的通道,现在已经成为“科研的遗迹”的“LAMOST主镜三单元”的光学检测的设施(由张勇博士负责,张勇研究员现为LAMOST郭守敬望远镜办公室的总工程师)。

我把张勇负责的“LAMOST主镜三单元的光学拼接检测设施”,戏称为“北冕长城”。它与我的“激光长城”紧紧相连,比我的“激光长城”还要更长,它更像一座真正的长城,足足有40多米的长度,它甚至挤占了本来广阔的道路,令员工们行走只能靠残留下的窄窄的一条小径,就像一快方形的大蛋糕被齐刷刷切去一大半,只剩下窄窄的一条。

图5.LAMOST副镜MA三单元检测的“小长城”光路

因为这条通道修在一条斜坡上,所以这令它颇有真的修在崇山峻岭山坡上的真正长城的那番风采。

“大长城”的照片不好拍摄,因为没有足够的空间供我们放置相机,但有座规模略小的类似“长城”可供我们参照,即进行“拼镜面的主动光学”实验的那个神秘的圆顶,“MA拼镜面主动光学”的工作就在这里进行,这座“小长城”由袁祥岩博士负责,我直到今天都没有机缘进去过,所以它显得更为神秘,而袁老师现在已经是我们单位的书记,是14.5米巨型望远镜的负责人。

在康芒检测的现场,在这地下宽阔的实验室中,灯火通明,人头攒动,检测正在紧锣密鼓的进行,祁拥军博士、倪小军、胡卫、汪佑、任远志、蒋子博和我等人,都在这个小组里。(此处均为化名)

大家各司其职,密切配合。每一次试验很像一群人在通力协作“发射火箭”一样,非常刺激。我们还编制了简短的口令和手势,那种感觉真的很像一群人在发射精密导弹或发射运载火箭。

大家还会推选一人作为临时的“总指挥”,总指挥和每个职责的岗位并不固定,由大家轮换着担任,我描述一下当时的情景:先是“甲”检测获得数据报给众人;“乙”则用计算机进行演算,给出下一步行动的方案;“丙”是总指挥,进行口令协调,告诉我们如何统一运动达到目的;“丁”负责把行动方案付诸实施,操作“智能器件”“促动器”正确发力,不折不扣地精准执行下达的每一个指令,是属于整个团队的“转译RNA”的角色(因为一旦转译失败,就会生成错误!)。

还剩下一个人负责保障上述智能元件的无故障运行,并及时的把报告生成,属于保驾护航的保障人员。总之,这是一支相当科学和优化的队伍组成。

每一次“发射”任务都很紧张,但随着配合的越来越熟练,大家逐渐的把流程优化到了最细致,“千人如一人”,得以节约时间并提高效率。密切的协同和配合,既锻炼了我们的总体协调能力,又增进了人与人彼此之间的友谊。

“发射”也不总是一帆风顺,就像真正的火箭发射也有故障率,当遇到问题的时候,大家就会停下来仔细分析排查故障,出结论、写经验,酝酿改进操作规程,以便后来人能够在我们的经验上前进,傍晚工作结束,此时大家都身疲力竭,常相约去小馆子喝酒吃饭,庆祝一天的任务圆满结束。

有和谐,也同样会有冲突!有一天,系统出错误了,随着各种起校准作用的智能促动器的联合运动,那扭曲的激光干涉条纹并没有如预期那样变成整齐划一的笔直条纹,反而越来越疯狂“扭动”,变得杂乱、混乱,甚至接近“崩溃”。

“哼,我早就说了,这类问题肯定是电控系统不稳定造成的。”姜华语气中略带着讥讽。

面对他的责难,电控组的博士生胡卫脸色骤然拉出一条黑线,脸色愈发严肃。

姜华是南航机械系毕业的,他不仅是一位业务水平过硬的科研骨干,而且还是篮球场上的灌篮高手和绿荫场上的足球健将,他嗓门高昂,话锋犀利,仿佛总富有无穷的精力,并且说一不二,让人很难招架,这像极了《灌篮高手》中的一个孤傲角色。他是我的徐州老乡,从感情上讲,我似乎应该更支持他。但他那咄咄逼人的态度,却让现场每个人都感到望而生畏。

胡卫表达了自己的不同意见,不软不硬,甚至略带挑衅的顶回去:“这应该是你们机械组设计的机械结构‘不科学’而导致的应力”。

当他说出这番话的时候,我就知道一场争吵不可避免。姜工果然激动起来,抬高嗓门开始长篇大论,连篇累牍地恨不得把“陈谷子烂芝麻”的事情都翻出来,只为证明对方是有“前科的”。

胡卫是一名在职的博士生,他本是郑州一所高校的老师,平时只有他向学生发问的份儿,哪有受到过这种质疑的时候?他开始拿出给学生上课的姿态,组织语言,一五一十,一条一条的反驳。

同为电控组的汪佑,这个刚来的小姑娘,我称呼她为小佑师姐,这位师姐捋捋自己的刘海,铺闪着她的大眼睛,知趣的躲开这些唇枪舌剑的讯问,忙着自己去翻看实验记录去了。

负责位移促动器的祁拥军博士,摇摇头,深深地闻了两下他的烟斗的气味(实验室不准抽烟),他一副学究做派,不紧不慢的说,“我设计的促动器都是经过千锤百炼的,不可能存在任何问题,我不接受无端的质疑和指责……”。他说完轻敲键盘划出一串代码,演示了自己负责部分器件的可靠性,“你们看是不是正常的,故障和我没关系”,然后就一副事不关己高高挂起的样子,轻轻松松“摘除”了自己的责任,到一边躲清闲去了。

年轻的小帅哥倪小军一筹莫展,他和我一样,不知所措的正在紧盯着争吵的结果。因为我们俩最年轻,总感觉自己人微言轻,插不上话(多年以后,我认识到,这种观念是错误的。我们要勇于发表自己的真实看法和正确观点)。

角落里有个背影,是蒋子博。蒋子博是南大天文系的高材生,他南大毕业之后,先是在社会上闯荡了两年,做了不少项目,他学识渊博,待人儒雅,当闲下来的时候,我总喜欢缠着他,听他给我讲各种天文学的知识。

他和我这样一直以来在天光所学习读书并留所的象牙塔里的“乖宝宝”学生不一样,因为工作的历练,他待人接物和处事相对成熟。相对于我这样长期“扎根”天光所的人,他算是一个“外来户”,再加上他是个性情内敛的人,令他不愿意搅入这种纷争,遇到矛盾他总是习惯性的选择回避,每遇到这种纷争,他就一个人躲在远处,等我们静静讨论出方案来再出来继续执行。这不他又躲到角落里去翻看专业书了。

我是真心而坦诚的,而蒋子博总是顾虑比较多。在我看来他不是一个合格的火箭发射组长,不是一名称职的总指挥,因为他总是在回避矛盾。

李晔平这时候站出来主持大局,他是一个带着眼镜的白面书生,有着一股江南才子的气质,那天正是他轮值担当此次的“火箭发射任务”的组长。

“我们现在首要的是解决问题,而不是相互推诿卸责。请大家拿出解决问题的态度来,有所担当。”他的声音不大,但却富有力量。用简单的话语结束了争吵!

说完他就身先士卒的开始进行排查起来,并且有条不紊的布置任务:“你负责1号线路,你负责2号线路,大家把每一根线路都耐心做好标记和标签,每一根都不要放过……小董,你把我们排查的情况记录下来,已经排除过的打钩……”,我慌忙拿起小本本儿,认认真真记录起来。

终于有人站出来结束了这“千日之争”,大家包括我在内都长舒了一口气,我认真的观察和记录着,也生怕错过了这次立功的好时机。

这一次,令我见识了人群中的“千人千面”,科学家也是人,也都免不了俗,也第一次感受到有担当的魅力,不由得对这位文弱书生般的师兄产生一股好感。这应该是我们科技人员最该具有的品质,也是最重要的一种品质,即协作精神和担当精神。

果然,很快就找到了故障,是一根不通的电线,没有什么谜题能在如此耐心的地毯式搜索下遁形,“胡教授”无话可说,情绪低落,“足球队长”兴高采烈,大声嚷嚷着自己的胜利。

“总指挥”则轻轻地打断他说:“故障在所难免,不一定是人的问题,不要小题大做,大家吸取教训往前看,今天继续往下试验。”

那天,对我来说,也是重要的一课,我从中学到了很多。在科学问题的争辩中,我们也形成了大家的共识,那时、那刻一定要听指挥统一行动,“心往一处想,劲往一处使”。谁是总指挥,我们就听谁的,绝不独树一帜,绝不自作主张,不能因为自己的不同意见,而影响了整个流程的顺利进行。(此处姜华、祁拥军、倪小军、胡卫、汪佑、任远志、蒋子博等均为化名)

大科学工程结束之后,我又接到新的任务,去攻克另外一个科学技术难题,用进口的西门子“五轴联动加工中心”来实现对我们光学非球面元件的研制。

和数控机器相伴的日子,那也真是苦啊,感觉自己就和普通工人差不多,接线、给转台擦油保养,写数控代码,了解机床的特性和操作,摸索工艺流程,并研制适合我们的特种设备…

再后来,我调到管理岗位,逐渐成长为一名科技管理专家和业界知名的科普专家,也荣获了各种荣誉,并且获得了参加第三批航天员遴选的机会(就是和桂海潮一批的)。

虽然最终未能如愿以偿步入太空“九天揽月”,但仍是收获良多!这些工作中付出的劳动和艰辛,总给了我丰硕的回报!这些宝贵的工作经历留给我的记忆就像我参加拉莫斯特(LAMOST)郭守敬望远镜的时候的记忆一样,它们都一样的宝贵且值得回忆和永久的留存!

亲身经历劳动后感受是不一样的,体会是深刻而入骨的,常年艰苦的劳动和科研协作训练,使得我自己对单位每个人的辛勤付出,都能做到感同身受,心存感激,因为我自己也是这么过来的。

时光荏苒,17年前的这群年轻人,现在脸上都不约而同的刻满了皱纹。暮然回首,我才意识到,我们已经不再年轻,曾经的我们也会老去。

人总是要变老的,或者说人总是要成长的,科学也总是要发展的,技术也总是要迭代的。

不久前,LAMOST子系统负责人姚正秋老师去世了,接我入所的两位和蔼的前辈老师(姚正秋老师和徐欣圻老师),以及厚待我们这些研究生、无微不至关怀培养我们的、我敬爱的导师朱政老师,都不在了,这不禁让我感到无比的悲伤。

这提醒着我们“岁月不等人,要照顾好眼前人……”

我们这些中年人,要好好的疼爱和照顾好这些可敬的长者们,因为他们是研究所宝贵的财产、研究所伟大的功臣和研究所历史的见证者。因为他们每个人,也曾经无私地照顾和培养过我们,甘坐我们的梯子,帮助我们成长。

同时,我们也要像姚老师、徐老师和朱老师他们一样,善待和关怀年轻人,因为年轻人也是曾经的我们。我们应接过老一辈他们的火炬继续前进。

图6. LAMOST望远镜核心创新和关键技术获得江苏省科学技术一等奖

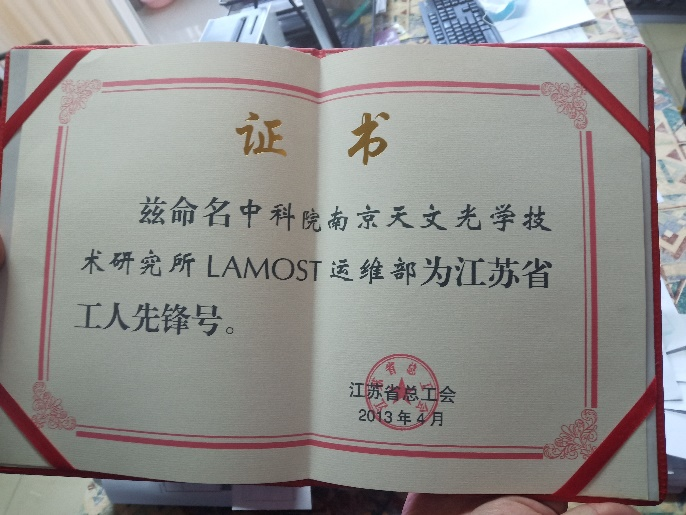

图7. LAMOST望远运维部获得江苏省工人先锋号荣誉称号